Sammlung

Eröffnung: Freitag, 15. Oktober 2010, 20:00 Uhr

Einführung: Franz Schneider

Hierzu sind Sie und Ihre Freunde herzlich eingeladen!

16. Oktober – 7. November 2010

do – so 15:00 – 18:00 Uhr

Führung durch die Ausstellung:

Sonntag, 24. Oktober 2010, 16:00 Uhr

Während es bei Daniel Bräg um die Grenzziehung zwischen Gebrauchsobjekt, Sammelobjekt und Kunstwerk geht, sowie um die Frage, wie und warum ein Gegenstand als „sammelnswert“ eingestuft bzw. erkannt wird, beschäftigt sich Christoph Scheuerecker mit dem Prozeß des Suchens und Wahrnehmens. Er sammelt die unterschiedlichsten Dinge und bringt sie in überraschender und nachdenkenswerter Weise in neue Sinnzusammenhänge.

mit freundlicher Unterstützung durch

Stadt Landshut und Sparkasse Landshut

Sammlung

Daniel Bräg und Christoph Scheuerecker

Mit dem Begriff „Sammlung“ verbindet man zunächst nicht die Bedeutung von „Konzentration auf Wesentliches“, sondern erwartet die Begegnung mit einer überbordenden Fülle; ist doch auch der höchste Wert einer Sammlung meist der erstrebte Endzustand der Vollständigkeit.

Betritt man nun diese Ausstellung, so begegnet man einer beinahe provozierenden Verweigerung jeglicher Fülle – ein alter, alltäglicher Schreibtisch, ein Obststand ein Stockwerk darüber, ein Kühlschrank sowie ein paar Folien mit banalen Obstetiketten.

Man fühlt sich dabei ein wenig an Marcel Duchamps Urinale erinnert, die als Objets Trouvés lediglich durch die Versetzung in einen Galeriekontext zum Kunstwerk mutierten.

Man möchte vielleicht schon, beinahe enttäuscht, den Rückweg antreten, bis unser Auge die erste Irritation erreicht: Der Obststand ist in seinen Größenverhältnissen leicht aus den funktionalen Dimensionen gehoben, seine seitlichen Abdeckungen lassen sich nicht anheben, er verweigert seine wesentliche Aufgabe, nämlich das in ihm darzubietende Obst vor den Unbilden des Wetters, vor Regen oder Sonne, vor Gärung oder Verderb zu schützen.

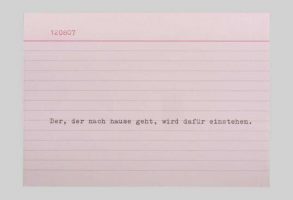

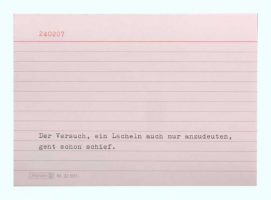

Auch im unteren Stock der Schreibtisch ist nicht gänzlich leer, sondern er trägt einen Karteikasten, auf dessen Karten seltsam kryptische Sätze zu lesen sind, die in keinem erkennbaren Zusammenhang zu stehen scheinen – dennoch sind sie nach einem undurchdringlichen Prinzip durch eine sechsstellige aufgedruckte Zahl geordnet.

Ein Prinzip der Ordnung trifft ebenso auf die sorgsam angereihten Dinge zu, die im oberen Stockwerk in einem Weinkühlschrank mit Innenbeleuchtung dargeboten werden. Sie scheinen auf den ersten Blick nicht identifizierbar und erwecken in diesem noblen Kontext den Eindruck einer Sammlung köstlich-kostbarer Austern. Erst wenn wir die Tür öffnen, entdeckt unser Geruchssinn, dass es sich um fröhlich vor sich hinrottende Äpfel handelt, die gerade dabei sind, sich in einen wesentlich anderen Aggregatszustand zu verwandeln.

Es handelt sich bei den Objekten dieser Ausstellung also durchaus um Dinge und Anordnungen, die dem Begriff der Sammlung, der Anhäufung, der Agglomeration entsprechen. Vieles, was bei Daniel Bräg zu sehen ist, entspricht darüber hinaus den Utensilien, die man auf einem Wochen-Markt , einem Obstmarkt antreffen würde.

Während auf einem Markt jedoch alles auf sinnliche Verführung des Kunden ausgerichtet ist, spricht aus diesem Arrangement der Dinge eine seltsame Distanz, so als ob wir hier eher auf Abstand gehalten werden sollten

Ich habe vor vierzehn Tagen einen sogenannten Bauernmarkt in einem großen Möbelhaus südlich von Landshut besucht.

Es war erstaunlich, wie sehr in einem völlig künstlichen Ambiente versuchte wurde, die Illusion einer heilen Naturnähe zu suggerieren, und obwohl das Ganze bei strahlendem Sonnenschein in einer neonbeleuchteten Halle stattfand, war alles erfüllt von Stroh und altem Holz, verkorkten Flaschen und kariertem Leinen, vom Geruch lebender Tiere und duftender Probiertellern und -brettchen.

Eine Woche später freilich erlebte ich einen ähnlichen Bauernmarkt in einem Freilichtmuseum, und auch hier erlebte ich einen beinahe rührenden Versuch, die naive Idylle eines bäuerlichen Füllhorns vor den Besuchern auszubreiten, völlig negierend, wie hart das Leben mit der Natur tatsächlich war, und wie wenig das mit unseren heutigen, entfremdeten Naturphantasien zu tun hatte.

Genau hier, an dieser Bruchstelle zwischen Natur, Kultur und Ökonomie, sind die Arbeiten und die Arbeitsweise von Daniel Bräg angesiedelt.

Auf die Frage, was ihn daran gereizt habe, antwortete Bräg in einem Interview:

„Dieser seltsame Naturbegriff, den es heute gibt. Zum einen der naturwissenschaftliche Blick, zum anderen der Blick, dass früher alles besser war, als man noch ohne Technik auskam, wo das Kompott selbst gemacht wurde, ich nenne es mal das naive Bild von Natur.“

Seine künstlerischen Auseinandersetzungen mit diesen Fragen fokussieren sich seit Jahren unter anderem im Obst, und hier in den Äpfeln.

Diese werden von ihm in der Regel konserviert, eingekocht, gedörrt oder gekühlt und anschließend präsentiert. Seine natürliche Aktivität vollzieht sich bei diesem Obst nicht in seinen Wachstums- sondern seinen Verfallsprozessen, in einem Vor-sich-hinfaulen, wobei auch dieser Prozess künstlich verlangsamt wird. Aspekte von Zeitlichkeit, Vergehen und Transformation werden in unterschiedlichen Versuchsanordnungen und Präsentationen erfahrbar.

Was sich uns darbietet sind Erscheinungsformen von Natur, die durch eine ganze Reihe von Transformationen gegangen sind und teilweise nur noch in ihrem Etikett oder Einwickelpapier, also in ihren marktkonformen Resten vorhanden sind. Auch wenn der –ohnehin nicht funktionierende – Obststand dies suggeriert, bieten sie sich uns nicht zum sinnlichen Verzehr an. „Sie sollen nicht konsumiert, sondern wahrgenommen werden“, sagt Bernd Finkeldey.

Die Arrangements erinnern dabei zum einen an naturwissenschaftliche oder soziologische Anordnungen, an Objekte der Feldforschung, wie bei den Etikettensammlungen, zum anderen an Marktkonstellationen, welche wohl mit zu den ursprünglichsten soziologischen Errungenschaften sesshafter Kulturen gezählt werden können. In beiden Fällen spiegelt sich ein Verhältnis des Menschen zur Natur wider, welches schon immer kulturell geprägt war, auch wenn wir, je länger le lieber, diesen Sachverhalt negieren, bis wir zu einem völlig absurden Naturbegriff gelangen, der sich in einem Supermarkt eher realisieren lässt als auf einem niederbayerischen Bauernhof mit Monokultur.

Es täuscht übrigens, wenn man die Objekte Brägs als banale, zufällige Fundstücke betrachtet. Sie bilden vielmehr einen vorläufigen Endzustand eines langen und sorgfältigen Prozesses des Pflegens, Erntens, Sammelns – so hat er beispielsweise mit seiner Frau selbst ein Versuchsfeld für Obstbau angelegt, das ihm als Freilandlabor und Produktionsstätte für seine Forschungsobjekte dient. Ausstellen bedeutet bei Bräg dann, bestimmte Teile aus dieser – kultivierten – Natur sichtbar zu konservieren und in bestimmter Weise neu anzuordnen, und damit den Übergang zu formulieren von der Natur zur Kultur rsp. zur Kunst. Was sich dabei ereignet, ist eine Transformation von Natur, die sich – etwa in den verkleinerten Waren-Displays oder den graphisch ausgeklügelten Folienkopien – nur noch als Erinnerung zeigt. Eine Natur, die in ihrer ganzen künstlichen Zurichtung betont wird und durch ästhetisch bestimmte Entscheidungen und Engriffe des Künstlers zu Kunst wird.

Es breitet sich zugleich eine unüberbrückbare Distanz zwischen der Natur und unseren sentimentalen Vorstellungen aus, eine Distanz, die darüber hinaus durch den bemessenen Einsatz von Ironie noch unterstrichen wird.

Die als „Porträts“ bezeichneten frischen Äpfel, die sich auf den Fenster-Borden darbieten, sind beklebt mit Apfeletiketten unterschiedlichster Provenienz, und suggerieren damit eine Mixtur aus Geschmäckern, die sich gegenseitig ausschließen und aufheben. Daraus ein Porträt zu erstellen erinnert an die Strategien der Spätmoderne, wo man sich mit Badges und Buttons unterschiedlicher Art eine nach außen sichtbare Identität aus unterschiedlichen Haltungen und Einstellungen zusammenzimmern konnte; ein Persönlichkeits-Design, welches in Zeiten von Facebook und Twitter eine noch erhebliche Steigerung des Zutaten-Instrumentariums und der Künstlichkeit erfährt.

Allerdings: dass Brägs Sammlungsstrategien, und uns Landshutern im Besonderen, an die in der Renaissance praktizierte Tradition des Sammelns von Kunst- und Naturobjekten erinnern, der es neben dem naturwissenschaftlichen Wissen auch um Erkenntnis und vor allem um Selbsterkenntnis ging, ist zwar naheliegend. Doch steht für Bräg nicht die Selbsterkenntnis im Vordergrund, sondern vielmehr die ästhetische Wahrnehmung.

Eine Wahrnehmung, die gerade durch ihre Verweigerung einer mimetischen Abbildung von Natur oder der Verbildlichung eines naiven Naturbegriffs, sowie durch die beinahe vollständige Ununterscheidbarkeit der Objekte von den alltäglichen Dingen eine Schule des Sehens darstellt.

Übergänge, Transformationen sind es auch, welche sich in Christoph Scheuereckers Arbeiten manifestieren.

Dabei arbeitet er nach dem Prinzip der „Originalkopie“. Das bedeutet, dass er Erzeugnisse, Arbeiten, Errungenschaften anderer nimmt und sie durch oft minimale künstlerische Bearbeitungen, Interventionen und Neuarrangements zu eigenen künstlerischen Setzungen macht. Das betrifft kulturelle Ausgangsmaterialien wie Ausschnitte aus Büchern, Zeitschriften oder wissenschaftlichen Darstellungen, zum anderen auch natürliche Produkte wie das Wachs von Bienen. Hier gibt es wieder eine Parallele zu Daniel Bräg, denn wo dieser seinen eigenen Garten anlegt, da betätigt sich Christoph Scheuerecker als Imker mit eigenem Bienenstock.

Im Fall der heutigen Arbeit nun geht Scheuerecker einen Schritt weiter, indem er sich selbst ein anderer wird und die Erzeugnisse dieses anderen zur Kunst macht.

Auf jeder der insgesamt 260 Karteikarten sind die Erzeugnisse dieses anderen zu lesen. Christoph Scheuerecker notiert Worte, Sätze, die dieser Andere im Schlaf, bzw. im Traumzustand spricht. Diese geträumte Sprache rinnt gleichsam aus dem grenzenlosen Raum des Unbewussten an jener hauchdünnen Trennlinie zwischen Traum und Wachzustand osmotisch in die Erinnerung des Künstlers.

„Geträumte Sprache hat ihre ganz eigene Poesie. Sie ist nicht logisch, zumindest nicht in einem offensichtlichen und objektiven Sinne. Sie ist im Gegenteil völlig subjektiv, nur auf die Person des Träumenden geschneidert, jemand anders könnte das so nicht geträumt haben und wird es nicht träumen und es bleibt auf der Grenze zum Verständlichen. Einerseits lässt es sich verstehen, denn es ist ja Sprache. Andererseits ist es eine Art Schleife, eine zurückkehrende Kommunikation, die vom Träumenden ausgeht und ihn selber meint.“

Nun ist er selber in diesem Falle aber auch der Andere, und jener notiert die Äußerungen, bevor sie der Erinnerung entschwinden.

Diese ganz subjektiven Notate werden dann objektiviert, indem sie mit Maschine auf Karteikarten geschrieben werden, gesammelt, archiviert und mit Datum versehen in einem Karteikasten geordnet. Es wirkt, als ob ein Kunstbeamter vor kurzem seine Stechuhr für den Feierabend gedrückt habe und wir nun vor seinem Archivkasten stehen, in dem er die Träume eines anderen abschöpft. Doch obwohl diese abgeschöpften Notate wie flüchtige Nachtfalter eines Traums in diesen staubtrockenen Botanisierkasten gespießt werden, verlieren sie nicht etwa ihre irisierende Farbe und zerfallen zu Staub – Im Gegenteil – Indem sie durch die tintenbenetzten Metalltypen einer Schreibmaschine in den nachgiebigen Karton gedrückt werden, erhalten diese flüchtigen Niederschriften eine geradezu dinghafte Sinnlichkeit, die sich gegen eine finale archivierende Vereinnahmung erfolgreich zur Wehr setzt und behauptet.

Wenn wir diese Karten in die Hand nehmen und ihren Inhalt lesen, so tun wir dies immer auf zwei Ebenen: auf einer sinnlich-haptischen wie auf einer intellektuell-poetischen, wobei sich diese beiden Ebenen immer wieder verschränken.

Und auch die Niederschriften der einzelnen Karten verschränken sich in ihrer sprachlichen Anmutung: Mischen sich einmal nur einzelne Worte in Gesprächsfetzen wie: „Hier ist etwas passiert“, so bilden sich auf anderen Karten poetische Sätze, die mit surrealen Aufzeichnungen abwechseln.

„Seid vor allem verrückt

Rechtsanwälte

Das ovale Gesicht des Mörders

In der Zeitung“

Das erinnert an Notizen eines Lautreamont oder an das automatische Schreiben eines André Breton.

Andere Sätze wiederum sind von bezaubernder Poesie, zum Beispiel:

„Aus der Sicht der Hummel ist es besser, in die Stille zu investieren“

Als Betrachter sind wir irritiert, ob wir hier nun berührende Poesie vor uns haben, voyeuristisch intime Aufzeichnungen, die uns nichts angehen, oder herausfordernd ironische Sprachspiele, die uns provozieren sollen.

Immer wieder werden so hochpoetische Sätze umklammert von höherem Blödsinn, sehr persönlich scheinende Notizen von allgemeingültigen Setzungen.

Die Einbettung des einen Sinns in einen jeweils anderen verunmöglicht es dem Betrachter, etwa einen Rückschluss auf den Urheber der Niederschriften zu ziehen. Jeder Deutung wird so ein Schnippchen geschlagen, und ohnehin gibt es, nach Meinung Christoph Scheuereckers, keine Verbindung zwischen dem Wach- und dem Traumzustand einer Person. Oder, wie eine Karte sagt: „Es gibt kein Unterbewusstes. Es gibt nur Elefanten und Walfische.“

Aus den emporgetauchten Traumnotaten ein Psychogramm des Träumers zu erstellen, wäre somit genau so vermessen, wie aus zufälligem Strandgut das Kartogramm eines Ozeans. Und dennoch trägt dieses Strandgut die Erinnerung an den unermesslichen Raum in sich – so wie die Karten in diesem kleinen Karteikasten auf dem verstaubten Schreibtisch.

Kein Wunder also, wenn dieses Stockwerk sonst nichts enthält außer diesem Kasten – denn was ihm entfliegt, benötigt unermesslichen Gedanken-Raum.

„Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer“, behauptet Goya.

Dem entgegnet der andere Christoph Scheuerecker:

„Wenn man nicht schlafen kann, überschüttet man die Stadt mit seinen Träumen.“

Oder zumindest diesen Ausstellungsort.

Franz Schneider

Daniel Bräg

Vom Bodensee stammend, wählt er sich als Alltagsgegenstände Objekte rund um das Thema Obst. Neben einem „Obststand“ machen beispielsweise ein Apfel und seine aufgeklebte Herkunftsbezeichnungen den Betrachter Nachdenken über das vergängliche Lebens- mittel „Apfel“ im Gegensatz zur relativen Beständigkeit seiner gesammelten Aufkleber.

Christoph Scheuereckers Vorstellung von „ecriture automatique“ als der Niederschrift von Träumen und Gedanken ist durchdrungen von der Beschäftigung mit dem literarisch-künstlerischen Surrealismus eines André Breton. Mit Hilfe eines Karteikastens und mit Schreibmaschine beschrifteter Karten setzt Scheuerecker den Sinngehalt der „écriture automatique“ in überraschende Beziehung zu Ordnungssystemen, wie sie jeder Sammlung eingeschrieben sind.