Burkard Blümlein wurde 1960 in Würzburg geboren.

Er lebt in Paris und München.

Er hat eine Professur an der Villa Arson, Ecole Nationale Supérieure in Nizza.

Von 2002 bis 2007 war er Professor an der Ecole Européenne Supérieure de l’Image, Angoulème.Betrachtet man die zentrale Bodenarbeit im unteren Stock mit dem Titel „Landshuter Gespräche“, so denkt man, wir würden den Nachverkauf des großen Landshuter Flohmarkts vom letzten Wochenende veranstalten. Nicht nur der Titel, auch die Fülle der ausgebreiteten Dinge und Objekte, ihre recht chaotisch wirkende, willkürliche Anordnung auf einer Plastikfolie könnten darauf hindeuten.

Schnell hat der geübte Flohmarktbesucher ausgemacht, worum es sich handelt: Schädel, Schlüssel, Strandgut, mechanische und elektronische Geräte, Touristenkitsch, Nippes und Ramsch aus asiatischen Billigläden, möglicherweise auch von IKEA.

Allerdings irritiert die Anordnung der Plastikfolie und die Wahrnehmung, dass sich in unseren Augen billiger Ramsch mit kleinen Kostbarkeiten, seltsamen zweckfreien Gegenständen und – bei noch genauerem Hinsehen – mit künstlerisch bearbeiteten Objekten mischen.

Wir versuchen, eine Logik, eine Struktur in diesem scheinbaren Durcheinander zu finden, ein Prinzip, nach denen diese Objekte aufgereiht, angeordnet sind – doch wir werden nicht fündig. Mit unseren gewohnten Kategorien und Taxonomien kommen wir nicht weiter.

Möglicherweise sind wir schon versucht, uns abzuwenden, es als nette, farbenfrohe Spielerei abzutun, die uns an die Kinderzimmer zu Hause erinnert, doch dann interessiert uns ein Gegenstand etwas näher, zum Beispiel der Schädel eines Vogels, der neben einem perforierten Straußenei liegt – es könnte also der Schädel dieses Vogels sein. Daneben liegt ein schwarzer kleiner Schädel, möglicherweise eines Affen, aber nun fasziniert uns eher diese Antonomie von Schwarz und Weiß, und wir bemerken, dass diese Gegensatzpaare immer wieder zu finden sind.

Wir finden Reihungen, etwa Perlenschnüre und Rosenkränze, Spagatknäuel oder eine seltsam geflochtene Plastikschnur. Diese besteht aus simplen farbigen Plastiktüten, wie man sie auf Märkten zum Verstauen der gekauften Waren bekommt. Diese wiederum korrespondiert mit einem Stapel von ebenso starkfarbigen Plastiktellern, deren Material und Anordnung ebenfalls in einem an einen Ritualstock erinnernden durchsichtigen Objekt zu finden ist, welches sich als eine Sammlung ineinandergeschichteter Einwegsektgläser entpuppt. Deren matt opake Oberfläche findet sich auch wieder in einem Objekt, das aus zusammengeklebten Spegelscherben besteht, welches einen formgleichen, aber spiegelbildlichen Naturschwamm neben sich stehen hat.

Der Blick könnte sich nun von da zu den bunten Plastikschwämmen in seiner Nähe hangeln, aber er bleibt an anderen Spiegelungen hängen, etwa der Murmel auf dem Rasierspiegel oder den beiden Flaschen, die sich Hals an Hals spiegeln und damit wiederum Analogien zu den Spielkarten unter der Plastikfolie bilden lassen, deren Motive ebenfalls spiegelbildlich angeordnet sind.

Während der ganzen Zeit ist unser Geist dabei, zu interpretieren, Analogien zu bilden, zu assoziieren und in immer neuen, sich verändernden Wahrnehmungs- und Gedankensprüngen über das Feld zu mäandern – sich gleichsam in einem wilden Denken zu ergehen, das sich so völlig von dem analysierenden Herangehen der modernen Wissenschaft unterscheidet. Claude Lévi-Strauss, der berühmte Ethnologe, hat dieses Denken als konkrete Logik der Premieres Cultures beschrieben – also der ersten, und nicht, wie wir sie bezeichnen, der primitiven Kulturen.

Dieses wilde Denken vereint sowohl intellektuelle Elemente als auch solche der Anmutung oder des Gefühls, während unser heutiges Wissenschaftsverständnis das Ziel größtmöglicher Objektivität und Abstraktion verfolgt, emotionale Beteiligung aber ausschließt.

Dabei liegt der konkreten Logik durchaus ein ebenso großer Erkenntnisdrang zu Grunde und erschließt sich nur durch die genaueste Identifizierung ihrer Bestandteile. Denn sie beruht auf der Vielgestaltigkeit der Beziehungen zwischen den Elementen.

So besteht bei den Luapula eine Beziehung zwischen dem Leopardenclan und dem Ziegenclan, weil ein Tier das andere frisst; zwischen dem Elefantenclan und dem Tonerdenclan aber, weil ehemals die Frauen, statt Behälter zu formen, Abdrücke von Elefantenfüßen aus dem Boden herauslösten und diese natürlichen Formen anstelle von Behältern verwendeten.

Wildes Denken beruht also durchaus auf einer Logik, wenn auch nicht auf der bei uns herrschenden – und es ist weder kultur- noch entwicklungsgeschichtlich überholt. So erinnert mich dieses Basislager eines Sammlers einerseits an das Kinderzimmer meines Sohnes – allerdings: wenn ich sage: „Dein Zimmer sieht aus, als hätte eine Bombe darin eingeschlagen“, so habe ich nicht genau hingeschaut: In Wirklichkeit beinhaltet nämlich dessen Kinderzimmer selbst in den chaotischsten Zuständen eine komplexe Ordnung, eine konkrete Logik, die in ihren einzelnen Analogien und Assoziationen genauso nachvollziehbar ist wie diese Arbeit von Burkard Bluemlein. Zum anderen ist auch kulturgeschichtlich dieses konkrete Denken noch zur Zeit der Renaissance das beherrschende gewesen:

Es war von Ähnlichkeiten und Verwandtschaften unter den Dingen gekennzeichnet, und wenier von Fragen von Identität bzw. Unterschiedlichkeit.

Kunst- und Wunderkammern als Vorläufer unserer Museen verdeutlichen dieses Denken: sie vergegenwärtigten anhand ausgewählter Beispiele ein Abbild der großen Welt. In dem kürzlichen erschienenen und sehr empfehlenswerten Katalog zur Kunst- und Wunderkammer wird dies wunderbar beschrieben: „Kunst und Wunder waren die beiden Schlüsselbegriffe, und diese bezogen sich sowohl auf von Menschen geschaffene Dinge (sogenannte Artificialia) als auch auf Objekte aus der Natur (Naturalia). So war ein mechanisch kompliziertes Eisenschloss „gar künstlich“, also höchst kunstvoll, und damit ebenso wie ein gemaltes Kunstwerk der Bewunderung wert und der Sammlung würdig. Dass ein Mensch aus einem Stück Elfenbein feinste ineinander gedrehte Kugeln drechseln konnte, war ein Wunder. Ein Wunder war aber auch der Baumschwamm, der einem Laib Brot berblüffend ähnlich sah.“

Hier finden wir also durchaus Elemente des „Wilden Denkens“ von Lévi-Strauss wieder, und Burkard Blümleins „Landshuter Gespräche“ üben wirklich eine Zwiesprache mit der Landshuter Kunst- und Wunderkammer und deren kokreten Logik. Wir finden in ihnen Naturalia und Artificialia, Scientifica und Exotica, und wer die Kunst- und Wunderkammer in Landshut kennt, wird wiederum Analogien und Assoziationen vielfältigster Art in den Landshuter Gesprächen finden:

Es gibt eine minutiöse Liste, in der Burkard Blümlein die Objekte seiner Installation auf die Objekte der Landshuter Sammlung bezieht. So finden sich die eben erwähnten kunstvollen Schlösser als tatsächlich entsprechende Artficialia, andere wiederum nur als Abbildung, etwa berühmte Werke der Kunstgeschichte. Es gibt die Exotica, in Form von perlmuttglänzenden Muscheln, aber auch als von Kindern im Sommerurlaub gesammelten Tand. Wir finden die Naturalia, etwa den Kugelfisch, der allerdings aus Zahnstochern nachgebildet ist, oder die menschenähnliche Alraunwurzel, wo der Künstler, ebenso wie beim schwarzen Totenschädel, mit Plastilin nachgeholfen hat.

Selbst zeitgenössische Scientifica sind in der Sammlung: Eine Nachbildung des Eisenmoleküls als Souvenir des Atomiums aus Brüssel, Computerfestplatten, oder auch ein schwarzes Telefon, dessen eingeschränkte und rätselhafte Funktionaliät schon wieder an einen totemistischen Ritualgegenstand denken lässt.

Einen solches finden wir auch in der Arbeit des Nagelfetisch im oberen Stock. Auf einem lapidaren Tisch steht eine Glasvase, die sich, gleichsam wie in einem Antipoden, unter dem Tisch in einem hölzernen Fetisch fortsetzt – oder besser gesagt, spiegelt. Den Nägeln im schrundigen Holzkörper entsprechen die Blasen im Glas der Vase, die allerdings ohne jedes Prinzip, zufällig, wie bei einer absichtslosen Bastelei, eingraviert wurden. Was sowohl die zerbrechliche Vase als auch den verletzten hölzernen Fetisch zu halten scheint, ist das jeweilige Gegenstück auf der anderen Seite der Tischplatte – und diese halten wiederum den Tisch.

Hier stellt sich die Frage nach der Ordnung der Dinge, und diese wird in den Arbeiten im oberen Stock auf je eigene Weise beantwortet. So wird die Ordnung des billigen Sammelsuriums von Gläsern auf dem niederen Regalbord durch einen Licht-Spot hergestellt, ebenso wie der Tisch hinten durch den Strahl der Lampe, welcher durch ein Loch in der Tischplatte fällt, im Raum verortet wird. In der benachbarten Arbeit verortet das hängende Lot verortet den schiefen Tisch –

oder ist es umgekehrt?: Die Ordnung der Dinge, die uns so selbstverständlich erscheint, ist eine wilkürliche, wie Michel Foucault uns seinem gleichnamigen Werk nachweist.

Wissen ist danach nicht das Ergebnis rationaler Denkprozesse, sondern das Produkt von zufälligen „Entdeckungen“ und vor allem von politisch durchgesetzten Machtpositionen innerhalb von diskursiven Strukturen. Wer also die Macht hat, den Wissens-Diskurs zu bestimmen, hat die Macht, unser Denken, ja uns selbst zu formen, zu erfassen und zu klassifizieren.

Gerade im Augenblick der umwälzenden Globalisierung wird dies wieder schmerzlich bewusst.

Es ist deshalb wichtig, dieser Ordnung der Dinge eine erkenntniskritische Ordnung der Blicke hinzuzufügen:

Die Dinge benötigen nämlich immer einen Beobachter, der über seine Perspektiven, seine Blicke, eine Ordnung herstellt.

Diese Blicke, diese Sichtweisen ergeben in umfassender Weise Möglichkeiten von Konstruktionen, die wir als Wirklichkeiten »sehen«. Darin aber ist die Sprache ebenso wie das Fühlen oder andere sinnliche Tätigkeiten eingeschlossen.

So könnte unser Blick auf dem niederen Tischchen dem Golddraht folgen, der sich durch die Gläser bohrt, genauso aber der Struktur der Volumina oder der Oberflächen; er könnte sich dem Besonderen widmen oder dem Ähnlichen, je nachdem, welche Beziehungswirklichkeit wir zwischen den Dingen herstellen.Wenn man die Perspektive wechselt, ändern sich die Beziehungen der Elemente untereinander: Auf dem Kindergeburtstagstisch wirft aus der Froschperspektive jedes Ding seinen Schatten auf ein wieder anderes. Was am Ende drin sein wird, wissen wir nicht. Vielleicht aber sind in diesem umgekehrten Höhlengleichnis die Schatten ohnehin wesentlicher als die Dinge oder gar ihr Inhalt.

Das wilde, mäandernde Denken ist nie ganz verschwunden gewesen:

Nicht erst im postmodernen Informationszeitalter finden wir es wieder in der assoziativen, rhizomartigen Vernetzung der Hyperlinks.

Ähnlich entwickelte auch schon Aby Warburg in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts seine berühmte verschollene Arbeit Mnemosyne, benannt nach der Göttin der Erinnerung, in der er mit Hilfe von Bildern das vielfältige Weiterleben der Antike in der europäischen Kultur anschaulich machen wollte. Dieser Atlas bestand schließlich aus über 40 Kartons mit ca. 1.500 bis 2.000 Fotos, die die Tafeln teilweise bis zum Rand bedeckten und weder mit Bildunterschriften noch mit Kommentaren versehen waren. Die Tafeln beschränkten sich nicht auf klassische Forschungsobjekte der Kunstwissenschaft, sondern beinhalteten auch Werbeplakate, Briefmarken, Zeitungsausschnitte oder Pressefotos von Tagesereignissen. Warburg starb 1929 an einem Herzinfarkt, Mnemosyne konnte nicht vollendet werden.

Auch Burkard Blümleins Arbeit ist in gewisser Weise eine Mnemosyne, in der er die Erinnerung und die Möglichkeit wachhält an ein anderes Denken, einen anderen Blick, der die gängige Diskurshoheit unterlaufen kann. Nicht nur in diesem Sinne allerdings steckt sie voller Subversivität:

Immer dort etwa, wo wir als geübte Kunstbetrachter meinen, vordergründigen Sinn in den Arbeiten festmachen zu können, werden wir enttäuscht. So ist der Nagelfetisch in keiner Weise ein mit Bedeutung aufgeladenes, surrealistisches Objekt im Sinne etwa einer Louise Bourgeois. Die Arbeit ist als Idee plötzlich da gewesen, und er hat sie gemacht.

Es ist nicht diese psychoanalytisch beförderte Kunstproduktion, die Burkard Blümleins Arbeiten kennzeichnen.

Sie beinhalten vielmehr immer ein Moment des Bastelns, der „bricolage“, wie es in Frankreich heißt; das bedeutet zum einen eine Art intellektuelle Bastelei mit einem begrenzten Bestand von Material, das immer neu geordnet wird und das prinzipiell heterogen ist.

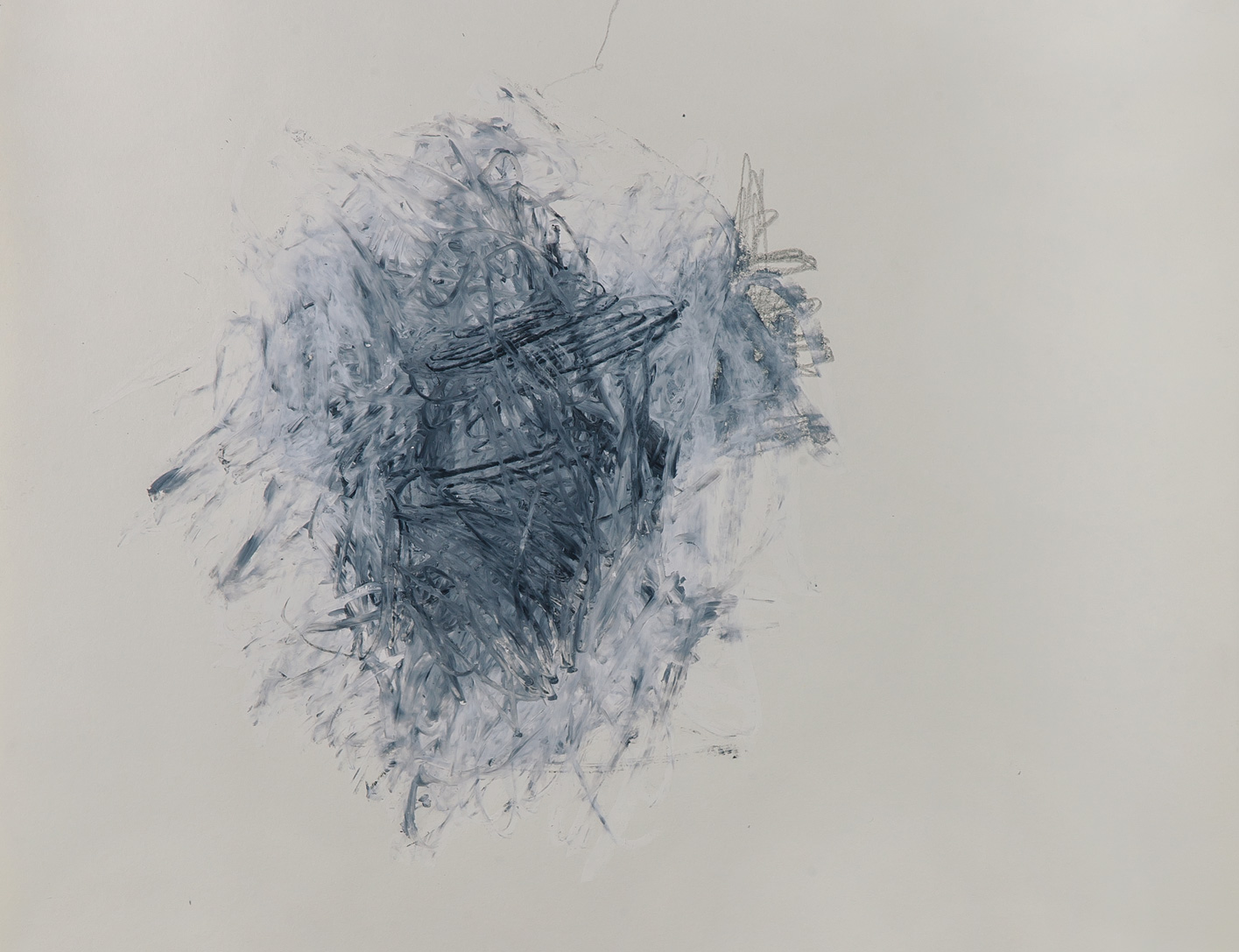

Dies bedeutet aber auch Bastelei im eigentlichen Sinne, seien es die eingravierten Blasen in der Glasvase, der geätzte Fingerabdruck im Glas, die zersprungenen und geklebten Porzellanteller, deren Haar-Riss als durchgehende Linie angeordnet sind, die perforierte Matrioschka, das Muster der geschälten Einhorn-Rinde, immer sind es einfache, oft unmerkliche Eingriffe, die auf ursprüngliche, volkstümliche oder handwerkliche Techniken zurückgreifen und die der materialistischen Ordnung der Dinge ein subversives und sperriges Element der Zweckfreiheit einfügen, unseren Blick fokussieren und ihm damit die Möglichkeit eines anderen Sehens, eines anderen Denkens, ja eines anderen Diskurses anbietet.

„Im Grunde“, meinte schon Jacques Derrida, ist ohnehin „jeder endliche Diskurs zu einer gewissen Bastelei gezwungen“. und wenn Wildes Denken nach Derrida „Erkenntnisgewinn auf der Ebene der sinnlichen Wahrnehmung und der Einbildungskraft“ bedeutet, dann ist diese Ausstellung eine Einladung an den Betrachter, wild zu denken.