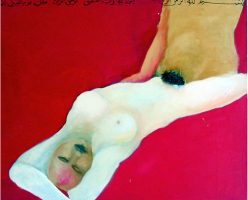

Loretta I

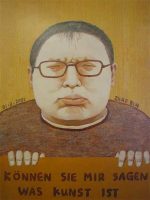

Portrait of the Artist as a teapot in Kill Bill 1

Die 1970 in Kano, Nigeria geborene Künstlerin beendete ihr Studium 1994 mit einem B.A. in Malerei an der University of Nigeria, Nsukka. Stipendien in Deutschland und den USA schlossen sich an. Gleichzeitig begann eine rege internationale Tätigkeit in Gruppen- und Einzelausstellungen. Kure wurde 2002 erstmals im Kalender African Artists of the Future gezeigt. Ihre bisher bekannteste Ausstellung war in der Gruppenausstellung über den Nigerianischen Musiker Fela im New Museum of Contemporary Art, New York und vielen weiteren Stationen in den Vereinigten Staaten und England. (u.a. mit Sokari Douglas Camp) Sie lebt heute in Pennsilvania.

Die Arbeit von Marcia Kure ist inspiriert von afrikanischen Höhlenmalereien, von gewobenen und bedruckten Textilien, von traditioneller Körperbemalung und spielt mit Identität und Geschlechterrollen. Ihre teilweise anthropomorphen Formen in einer Serie von Zeichnungen mit eigenwilligen Figuren, hergestellt aus Kolanussextract und Wasserfarben, nennt sie denn auch Cave Paintings. Ihre Malerei läßt eine sehr fundierte zeichnerische Ausbildung erkennen und ist im Bereich konkreter Kunst anzusiedeln. Ephemer abstrahierte Formen variieren zwischen streng konturiert und flirrend rhythmischen Farbflächen. Eine selbstgewählte Erklärung der Künstlerin beschreibt den Stil folgendermassen:

Gewebe. Struktur. Beziehung. Trennung.

Enthüllen. Dekonstruieren. Auseinanderreissen. Umgestalten.

Erbe. Geschichte. Mythos.

http://galerie-herrmann.com/arts/kure/index.htm#paintings