Aquarelle & Malerei

Eröffnung: Freitag, 11. Juli 2008, 20:00 Uhr ![]()

12. Juli – 03. August 2008

do – so 15:00 – 18:00 Uhr

sowie bis 05. September auf Nachfrage

Führungen durch die Ausstellung

an den Sonntagen 20. Juli und 03. August, jeweils 16:00 Uhr

Die großformatigen Aquarelle der Ausstellung enstanden unmittelbar vor Ort

am 8. und 9. Juli 2008

Jon Groom

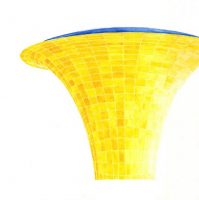

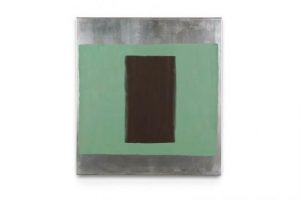

Jon Groom, DAYLIGHT WINDOW, 2005, Acryl und Pigment auf Aluminium, 49,5 x 49,5 cm

“Die Malerei ist ein Weg, die Komplexität der Existenz zu vereinfachen.“

Jon Groom wurde 1953 in Wales geboren, studierte Kunst von 1971-1978, bis hin zu einem Master of Fine Arts Diplom, verliehen von der Chelsea School of Art. Danach ging er mit einem Boise Stipendium der University of London nach Amerika. Seit 1978 wurde Grooms Werk auf breiter internationaler Ebene ausgestellt, darunter in London, New York, München, Mexiko City und Mailand. 1994 zeigte die Städtische Galerie im Lenbachhaus München einen umfassenden Überblick über Grooms Werk. 1997 stellte Groom im Luis Barragan Museum in Mexiko City aus und unlängst zeigte das Ludwig Museum Koblenz Grooms großformatige Gemälde. In diesem Jahr war Grooms Werk bei Osborne Samuel, London, in der Ausstellung „Masterpieces of Modern British Art: Selected works from the Derek Williams Trust and National Museum of Wales“ zu sehen.

Seit 1988 unterhält Groom ein Studio in München. Er lebte für einige Zeit in New York und Italien und hat bis vor kurzem einen Großteil des Jahres in Wales verbracht. In den letzten fünf Jahren reiste und arbeitete Groom intensiv durch und in Indien.

“Die Malerei schafft einen Raum, der Künstler arbeitet, um diesem Raum Bedeutung zu geben, um ihn mit ungesagtem Schweigen zu füllen, das über unser Verständnis hinausgehen kann in den Bereich der Tiefe.“

Grooms Werk kann in drei Bereiche unterteilt werden: Gemälde, Aquarelle und Wandarbeiten (Wandmalereien und großformatige mehrblättrige Aquarelle).

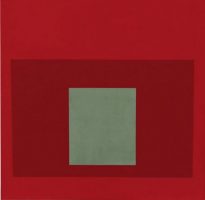

Durch die ständige Bezugnahme auf ein reduziertes Vokabular und dessen Wiederholung könnte man Grooms Werk mit einem Mandala oder Mantra vergleichen, durch das versucht wird, unsere visuelle Welt zu verdeutlichen. “Es ist essenziell, Kunst zu machen, deren Sinn in der Tiefe liegt und die unsere Seele direkt anspricht. Die visuellen Aspekte der Geometrie, wie sie bei Plato diskutiert werden, die Komplexität der Farbe und deren Symbiose müssen zu einer Kunst führen, die wie Nahrung für die Seele ist.”

“Jon Grooms Werke zeugen von dieser beständigen Auseinandersetzung mit der Malerei, der Natur, der Reflexion über Sein und Schönheit. Sie lassen teilhaben an den Läuterungen, die der Künstler selbst durchschreitet, im festen Willen, sich selbst zu perfektionieren und sich nicht zu begnügen mit einer – möglicherweise falschen – Wahrheit, sondern um den Gedanken und Anschauungen eine Gültigkeit jenseits der eigenen Subjektivität zu verleihen.” (Reifenscheid, Beate, The Transmission of Color, Jon Groom – Between the Light, Prestel Verlag, 2006)

“Painting is a journey to simplify the complexity of existence”

Jon Groom was born in Wales in 1953, studied Art from 1971-1978 culminating in a Master of Fine Arts Degree awarded by the Chelsea School of Art. He then traveled to America on a Boise Scholarship from the University of London. Since 1978 Groom’s work has been exhibited extensively around the world, including London, New York, Munich, Mexico City and Milan. In 1994 a major survey of Groom’s work was shown in the Städtische Galerie Lenbachhaus, Munich. In 1997 Groom exhibited in the Luis Barragan Museum in Mexico City. Recently Groom showed large-scale paintings at Ludwig Museum Koblenz and this year his work was included in an exhibition in London at Osborne Samuel entitled Masterpieces of Modern British Art: Selected works from the Derek Williams Trust and National Museum of Wales.

Since 1988 Groom has maintained a studio in Munich, Germany. He has lived for periods of time in New York and Italy and until recently spent much of each year in Wales, UK. For the last five years Groom has worked and traveled extensively in India.

“Painting creates a space, the artist works to give that space meaning, to fill it with unspoken silence which can go beyond our understanding into the realm of profundity.”

Groom’s work can be divided into three practices: the paintings, the watercolors and the wall works (wall paintings and large-scale multiple aquarelle paperwork’s).

By constantly referring to a reduced vocabulary and its repetition Grooms work can be compared to a Mandala or Mantra, seeking to clarify our visual world. “It is essential to make art which is deeply significant and which speaks directly to our souls. The visual aspects of geometry as discussed in Plato, the complexity of color and their symbioses must lead to an art work which is like food for the soul.”

“Jon Groom’s works bare evidence of this constant confrontation with painting, nature, and reflections on existence and beauty. They allow participation in the purifications that the artist himself undergoes, in the firm resolve to perfect himself and not to be content with a – possibly false – truth, but to confer validity on thoughts and views beyond his own subjectivity.” (Reifenscheid, Beate, The Transmission of Color, Jon Groom – Between the Light, Prestel Verlag, 2006)

Rupert Eder

In seiner frühen 360°-Serie hat Eder begonnen, Kreis, Quadrat und Rechteck zu verbinden, ohne dass die Form tatsächlich vorkam, sie hat sich ausschließlich in der Bewegung der vier rotorenartig verlaufenden Farbbalken gezeigt und durch die Überlagerung der breiten Pinselstriche gefunden.

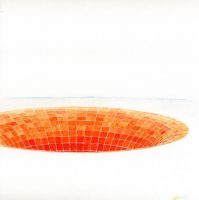

Im weiteren Entwicklungsprozess ist er dazu übergegangen, die TOMBE, eine wabenartige Struktur, die der Künstler in Italien in einem etruskischen Felsengrab entdeckt hat, als Bildsprache zu formulieren.

Die beiden malerischen Erfahrungen haben sich verschmolzen, indem der Künstler begann, die Struktur der 360°-Bilder neben- und untereinander wabenähnlich auf einer Leinwand anzuordnen. Diese Bildneufindung hat sich zu den ersten ROTOR-Arbeiten verselbständigt:

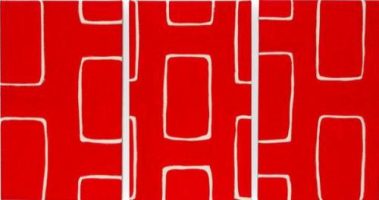

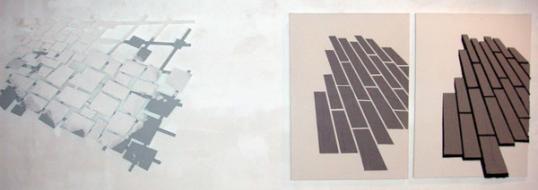

Mit dem spürbaren Gestus der Pinselführung baut Eder aus jeweils vier Farbbalken rechtwinklige Binnenformen auf, deren Mitte ausgespart wird. Diese breiten Farbfelder fügen sich häufig aus mehreren nebeneinander gesetzten Pinselstrichen zusammen, die sich an den Eckpunkten überlagern und dort zu neuen Farbmischungen und -wirkungen führen. Die Farben nehmen raumgreifende Ausmaße an, indem sie in ihre Umgebung ausstrahlen und als Farbenergie wahrnehmbar werden. Innerhalb eines Rotors gibt es ein gewisses, rein malerisches System in der Wahl der Farben, das der Künstler intuitiv im Malprozess entscheidet, je nachdem, wie er das Bild gewichten will. Vor allem aber wird in diesen Arbeiten die sich schier endlos fortsetzende Farbbewegung betont. Im formalen Aufbau des Geflechts entstehen nicht-hierarchische Strukturen – Bilder ohne Vordergrund, ohne Hintergrund, ohne Fluchtpunkt oder Zentrum – indem sich die Elemente kreuzen und überschneiden, Querverbindungen schaffen, und sich somit verselbständigen und unendlich fortzusetzen scheinen. Durch ihre Anschnitte am Bildrand rufen die Werke beim Betrachten das Gefühl hervor, als seien sie lediglich ein Ausschnitt, ein Detail aus einem größeren Ganzen, das sich allerdings nicht offenbart. Die Bildorganisation der ROTOR-Arbeiten ist dezentralisiert, was sich auch in diesen Anschnitten am Rand widerspiegelt, und was sich in den neueren CUT UP-Bildern fortsetzt.

CUT UP bezeichnet die Technik, die vor allem in der Literatur Anwendung fand (beispielsweise bei William S. Borroughs): Texte werden wortwörtlich zerschnitten und auf eine andere Weise wieder zusammengefügt, oder, wie beim FOLD IN, jeweils in der Mitte gefaltet und parallel nebeneinander gelegt, so dass auf spielerische Weise neue Kontexte und Sinnstrukturen geschaffen werden.

Bei Eders CUT UPs passiert das Gleiche, indem er die Form auseinander schneidet und verschiebt, wobei ein neues malerisches Bild entsteht, bei dem sich alle Teile zu einem stimmigen Ganzen fügen. An manchen Randstellen der zwei- oder dreiteiligen Bilder treffen die Formen wieder zusammen, an anderen Stellen dagegen nicht. Daraus entsteht aus einer Grundform und ihren Variationen eine neue malerische Sinnstruktur. Frühe Formen wie die TOMBE tauchen auch in diesen jüngeren Arbeiten wieder auf, aber verselbständigen sich als eigene, neue Bildsprache.

Wie der Überblick über sein bisheriges Schaffen zeigt, hat Eder sein bildnerisches Vokabular bereits in seinen frühen Arbeiten klar formuliert und setzt dieses in seiner weiteren Entwicklung konsequent fort. Es handelt sich dabei um eine gegenstandsfreie Malerei, in der sich Formen zeigen und zu Bildern generieren. Für Rupert Eder ist dies ein Ausweg aus dem Dilemma mit der wirklichkeitsnahen Darstellung und der Frage, was man abbilden will und kann.

Nanna Preußners

Was ich hier mache, ist reines Tun, reines Handeln, und daraus entstehen die Bilder, ohne einen theoretischen Überbau, ohne eine Vorlage aus der Wirklichkeit, es ist ein reines Arbeiten und Vorankommen mit der Malerei. Und das ist schon sehr spannend. Man kann meine Werke eben auch ausschließlich phänomeno-logisch betrachten: Was ist da? Was sehen wir?

Rupert Eder