im gotischen Stadel auf der MühleninselVernissage: Freitag 9.September 20:15 Uhr

geöffnet: Do. – So. 15:00 – 18:00 Uhr

Martin Dessecker geb. 1958 in München, lebt und arbeitet in München und Sorbolongo/Italien. Nach 1982 im Galeriespiel mit Sebastian Heinsdorff und 1989 in der Galerie am Maxwehr mit Alter Ego Jan Richards, ist dies nun seine dritte Ausstellung in Landshut.

Martin Dessecker

Verdammte Kosntruktion

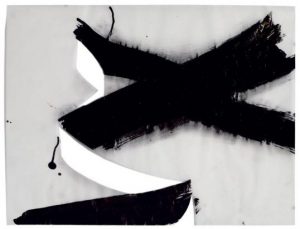

Der Titel bezieht sich auf eine aktuelle Werkgruppe. Sie thematisiert den vergeblichen Versuch einer Verschmelzung von Technik mit Natur.

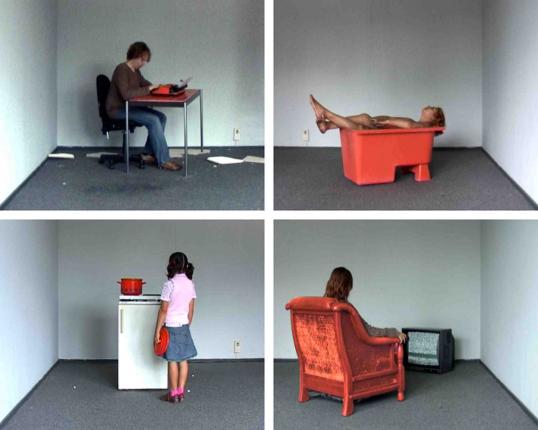

„Verdammte Konstruktion“ schickt den Betrachter in eine Parallelwelt. Er entdeckt Beziehungsgeflechte und Blickwinkel, die surreale Geschichten und Assoziationsfelder eröffnen. Er wird in ein Netz von Eigenem und Fremdem gelockt.

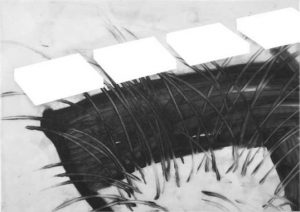

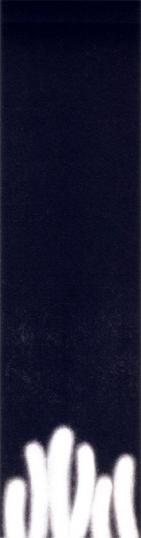

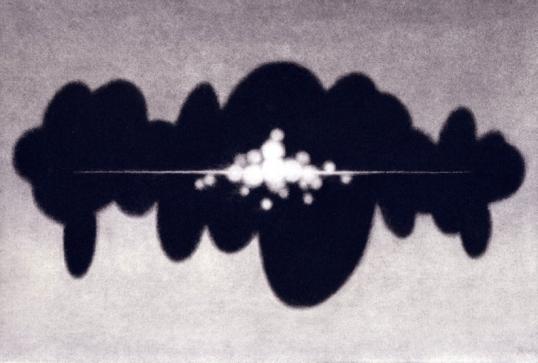

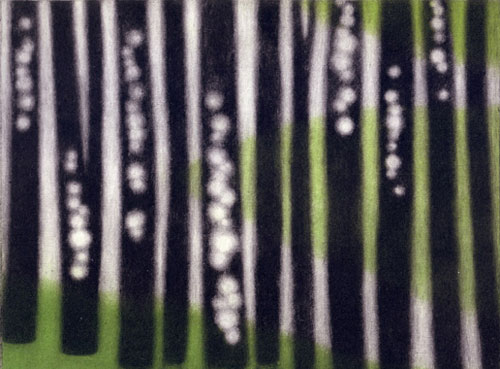

Der Ausstellungsraum ist weitgehend abgedunkelt und es wird wenig zusätzliches Licht verwendet. Die Arbeiten leuchten selbst – durch mit Led bestückte Pingpong-Bälle. Die Kabel, die Verbindungen zur Stromquelle, verflechten sich zu einer Art dreidimensionalen Zeichnung.

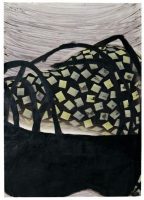

Die Beziehung aller Elemente vereint die schwebenden Geschichten der Pappcomics, die Holzskulpturen und Papierarbeiten.

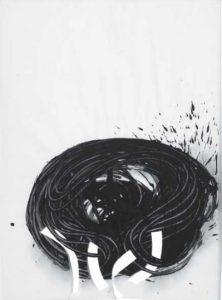

Die Installation simuliert eine Gegennatur.

Verdammte Konstruktion

eine Rauminstallation in der Neuen Galerie Landshut

Es ist nicht nur diese überbordende Fülle, die schier unüberblickbar scheint; sie ist vielmehr auch so gestaltet, dass sie für uns auch in jedem einzelnen Detail funktioniert, wo scheinbar Disparates immer wieder Bezüglichkeiten zueinander herstellt und dabei immer neue Sichtweisen und Durchblicke eröffnet.

Kaum meint man, man hätte die Installation erfasst, da verändert sich ein wenig unser Standpunkt – und damit auch unsere Wahrnehmung. Und selbst wenn wir still stehen und einen festen Punkt ins Auge fassen, haben wir den Eindruck, dass sich die gesamte Konstruktion, wie ein Organismus beinahe unmerklich bewegt.

Und das ist tatsächlich so: Mit den unterschiedlichsten Mitteln und Kunstgriffen vollzieht sich hier ständig Bewegung und Veränderung.

Da sind die beweglichen Aufhängungen, die transparenten oder wenigstens transluzenten Teile, die mit jedem Schritt neue Konstellationen der Einzelheiten bewirken; da sind die spiegelnden Momente, die nicht nur die Details der Installation unendlich vervielfachen, sondern auch die Umgebung – ja selbst den Außenraum mit einbinden; und diesen, gemeinsam mit Werkdetails, als Schattenwurf oder Lichtspiel an der Wand in gebrochener Weise noch einmal und neu formulieren.

Schließlich ist es der Betrachter selbst, der sich immer wieder in dieser Installation be-findet, als von ihr zurückgeworfenes Spiegelbild, aber auch als Movens, der wiederum die Teile in Bewegung setzt – gleichsam wie in einem nächtlichen pingpong-spiel, welches durch ein Detail angestoßen wird und eine wahre Kettenreaktion aus Beobachtungsschimmern, Wahrnehmungsblitzen und Assoziationsfeuern bewirkt.

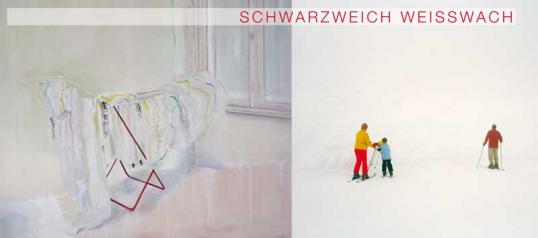

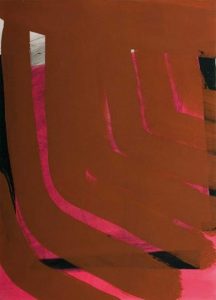

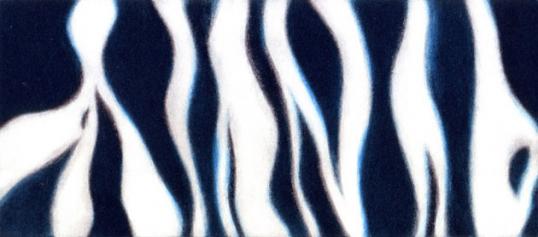

Nicht nur die unterschiedlichen und nie ganz zu Ende definierten Formen, nicht nur das Spiel von Licht, Reflexion und Schatten, sondern auch das Material trägt zu diesem assoziativen Gewitter bei. Entweder es entspricht nicht unseren Erwartungen an edles Kunstmaterial, wie das verwendete Plexiglas oder die Pappteilchen; oder aber es gibt vor, kein solches zu sein, wie etwa die Skulpturen im unteren Stockwerk: Was nämlich aussieht, wie Styroporreste, gehärteter PU-Schaum oder langsam schmelzendes Eis, ist in Wirklichkeit sorgsam gefasstes Holz, sind Skulpturen, die in einem lang-wierigen Arbeitsprozess aus einem einzelnen Stück Holz gearbeitet wurden.

Es sind „verdammte Konstruktionen“, wie sie Martin Dessecker nennt, die den Widerspruch zwischen ihren natürlichen und technoiden Anteilen weder auflösen noch versöhnen, sondern die gerade diesen Widerspruch, diese Nichtauflösbarkeit implizit formulieren.

Dies geschieht bereits in den Zeichnungen, wo die feinstziselierten konstruktiven Fraktale nicht an die unendliche Feinheit der Schmauchspur eines Kerzenrauchs hinreichen – und die ihr doch in ihrer modellhaften Struktur gleichen. So changieren all diese zwei- und dreidimensionalen Konstruktionen stets zwischen mechanischen und vegetabilen Besetzungen, zwischen Technik und Natur.

Da mutieren dann etwa die Versorgungs-Kabel der LED-Lampen zu Nerven- oder Wurzelsträngen, da geben die Körpermodelle von Blutkreislauf und Muskelmechanik ihre konstruktive, schnittbogenhafte Gemachtheit wieder preis; und zuweilen gibt es Gegenstände, welche allein durch die assoziative Kraft des Betrachters mit Funktion oder Bedeutung versehen -, die nur durch unser wildes Denken einer Kategorisierung zugeführt werden können.

Diese Bewegung und Beweglichkeit des Betrachters ist immer gefordert, etwa auch in den Wandarbeiten, die bei näherem Besehen nur aus ausgeschnittenen Negativformen bestehen.

Ja selbst noch bei den figurativ-epischen Pappcomics verändert ein Ausfallschritt des Betrachters die gesamte Szenerie und setzt eine stets fluktuierende und frei flottierende Verknüpfung mit seinen inneren Bildern und seinem eigenen Ikonenschatz frei, welche die Wahrnehmung dieser Ausstellung nie zu einem Ende führen lässt.

So bleibt die Wunde dieser Unvereinbarkeiten offen und wandelt sich zu einem Wunder, das nicht aufgelöst werden kann.

Dies ist aber auch nicht notwendig: Wenn man hier eine einzelne Lampe betrachtet, scheint sie völlig statisch zu leuchten; erscheint sie aber in den Augenwinkeln, dann erkennen wir, das sie in Wirklichkeit flackert, dass sich das Licht bewegt. Erst wenn wir also unsere fixierte Konzentriertheit lockern, gibt sich das scheinbar Ephemere und Flüchtige unserem Erkennen preis und formuliert die Poesie der Welt.

Und es formuliert auch die Poesie dieses Abends:

Sehen Sie sich nicht satt an diesen Arbeiten und gehen Sie auf Entdeckung in dieser Kunstnacht – was sich in Ihren Augenwinkeln verfängt, lohnt in den nächsten Wochen bestimmt noch einen zweiten Blick. Wir freuen uns auf Sie.Franz Schneider

Sabine Kastius

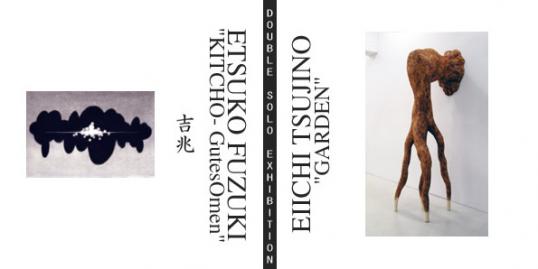

Lesung: Paradies der falschen Voegel – Wolfgang Hildesheimer

Sabine Kastius liest aus dem Fälscherroman „Paradies der falschen Voegel“ von Wolfgang Hildesheimer

im Gotischen Stadel auf der Mühelninsel

Einlass ab 18:30 Uhr

Eintritt: 6,00 € / 4,00 €